|

заставлять его творить бессознательно-совершенно, и, следовательно,

почему же не сочувствовать такому совершенству духовно — по впечатлению

так же, как осязательно, по науке.

Великое знание дела и добросовестный труд известного портретного живописца В. А. Тропинина, достигли той

совершенной истины, которой перестаешь уже удивляться и которая становится, если позволено такое выражение, безыскусственной по гениальной

естественности своей. Крайнее же совершенство и окончательная отделка простирается в произведениях Тропинина не только

на главный предмет портрета — на лицо, но и на все подробности картины... Но замечательно, что при всей этой оконченности всей обстановки, ракурс Тропинина таков,

что главный предмет не перестает господствовать над картиной и вместе с тем отделяется и от рамы, не выглядывает из нее, как из отворенного окна. Головы и фигуры

его стоят на своем месте, но окруженный воздух занимает всю настоящую пустоту, глаз и мысль ее осязают. Сходство осанки, имеющей живое движение, равняется сходству

черт лица, не оставляющему желать ничего более. Высокого достоинства кисть В. А. Тропинина не оставляет в небрежении последнего аксидента

поля. Отдаленный горизонт, дерево, цветок, лежащая под рукою книга, резьба мебели, драпировка одежды, разнообразие тканей,

пушистость мехов, все преисполнено строжайшей, очаровательной верности» [10].

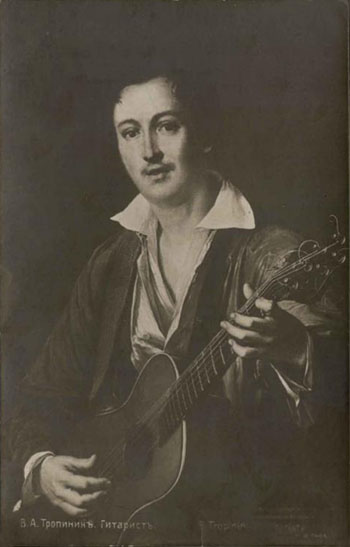

Картина «Гитарист»

как документ истории

Благодаря точности и вниманию к деталям,

картины Тропинина помимо естественно присущей им художественной

ценности приобретают и еще одну — ценность документа. Во всяком

случае, это бесспорно в отношении «Гитариста»,

которого всякий историк русской семиструнной

гитары, да и просто любитель, интересующийся

историей гитары в России, воспринимает и видит

именно так. Здесь и фотографически точное изображение инструмента той

эпохи, и постановка рук, положение пальцев на грифе, стопка нот на

картине 1832 года, по которым хочется угадать

исполняемое произведение, и, наконец, с большой долей вероятности,

изображение одного из самых ярких деятелей русской семиструнной гитары первой половины XIX

века Владимира Ивановича Моркова (1801–1864), русского гитариста-виртуоза, ученика знаменитого А. О. Сихры,

будущего автора Школы для семиструнной гитары и целого ряда сочинений

и переложений для этого инструмента, а также получившего широкую известность и

популярность «Исторического очерка русской оперы с самого ее начала по 1862

год» (СПб, 1862). Кроме того, как верно заметила говоря о «халатных»

портретах Тропинина Е. Ф. Петинова, он «через достоверную бытовую деталь показал характер

[10] [Е.] Василий Андреевич Тропинин // Москвитянин, 1849,

№ 5, март, Кн. 1. — С. 51–52. (Московская летопись). |

|

Открытка «В. А. Тропининъ. Гитаристъ»

(нач. ХХ в.) с репродукцией картины из музея

Императора Александра III (Русского музея).

московской жизни, ее размеренность,

неспешность; и вместе с тем эта деталь становится олицетворением

свободного образа мыслей тех, кого запечатлел художник» [11].

Известный российский коллекционер, основатель Химкинской картинной

галереи профессор С. Н. Горшин очень точно сказал, что «чудо живописи

заключается в том, что во многих случаях она, так же как музыка и

литература, незаменимый элемент истории».

Конечно, при этом картина Тропинина не перестает оставаться документом

художественным, творческим. Вот почему гитара, изображаемая художником,

в разных вариантах картины совсем не одна и та же. По крайней мере,

головка грифа гитары на картинах 1822-1832 имеет иную форму, чем на картинах 1839-42 гг.: на последних она выполнена в виде лиры.

Поменялся со временем и внешний вид подставки: в сравнении с первоначальным

вариантом, ее рисунок

[11] Петинова Е. Ф. Василий Андреевич Тропинин: [альбом]. — 2-е изд. — Л.: Художник РСФСР, 1990. — С. 67. |