|

ФАМИНЦЫН, Александр Сергеевич, род. 24 октября (5 ноября) 1841,

Калуга, –

24 июня (6 июля) 1896, Лигово, под Петербургом, – русский музыковед и композитор. Был при жизни одним из

самых известных петербургских историков музыки и музыкальных критиков. Как

ученый-музыковед, интересовался историей народной музыки и песенного

творчества, проводил исследования по фольклору, народным инструментам.

Занимался изучением славянского язычества и его следов в народных песнях,

заговорах, заклинаниях и других обрядовых текстах. Автор книг: "Божества

древних славян" (1884), "Древняя индокитайская гамма" (1889), "Скоморохи на Руси" (СПб.,

Тип. Э. Арнгольда, 1889), "Гусли, русский

народный музыкальный инструмент" (СПб: Общество любителей древней

письменности, 1890), "Домра и сродные ей музыкальные инструменты русского

народа: Балалайка. – Кобза. – Бандура. – Торбан. – Гитара: Исторический

очерк" (СПб., Тип. Э. Арнгольда, 1891). Его обширный труд "Биографический и исторический

словарь русских музыкальных деятелей", начатый в 1880-е годы, остался незаконченным.

Получил хорошее музыкальное

образование, которое завершил в Лейпцигской консерватории (1862-64). Преподавал

историю музыки и эстетику в Петербургской консерватории (1865-72). Его

лекции оценивают как первый обширный и самостоятельный труд в области

истории музыки на русском языке. Был секретарем Главной дирекции

петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества

(1870-80), редактором журнала "Музыкальный сезон" (1869-71), сотрудником

русских и немецких периодических изданий. Являлся членом этнографического

отдела Императорского общества любителей естествознания, антропологии и

этнографии при Московском университете. ФАМИНЦЫН, Александр Сергеевич, род. 24 октября (5 ноября) 1841,

Калуга, –

24 июня (6 июля) 1896, Лигово, под Петербургом, – русский музыковед и композитор. Был при жизни одним из

самых известных петербургских историков музыки и музыкальных критиков. Как

ученый-музыковед, интересовался историей народной музыки и песенного

творчества, проводил исследования по фольклору, народным инструментам.

Занимался изучением славянского язычества и его следов в народных песнях,

заговорах, заклинаниях и других обрядовых текстах. Автор книг: "Божества

древних славян" (1884), "Древняя индокитайская гамма" (1889), "Скоморохи на Руси" (СПб.,

Тип. Э. Арнгольда, 1889), "Гусли, русский

народный музыкальный инструмент" (СПб: Общество любителей древней

письменности, 1890), "Домра и сродные ей музыкальные инструменты русского

народа: Балалайка. – Кобза. – Бандура. – Торбан. – Гитара: Исторический

очерк" (СПб., Тип. Э. Арнгольда, 1891). Его обширный труд "Биографический и исторический

словарь русских музыкальных деятелей", начатый в 1880-е годы, остался незаконченным.

Получил хорошее музыкальное

образование, которое завершил в Лейпцигской консерватории (1862-64). Преподавал

историю музыки и эстетику в Петербургской консерватории (1865-72). Его

лекции оценивают как первый обширный и самостоятельный труд в области

истории музыки на русском языке. Был секретарем Главной дирекции

петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества

(1870-80), редактором журнала "Музыкальный сезон" (1869-71), сотрудником

русских и немецких периодических изданий. Являлся членом этнографического

отдела Императорского общества любителей естествознания, антропологии и

этнографии при Московском университете.

Еще в консерватории начал работу по переводу на русский язык ряда немецких

учебников. В 1868-86 гг. вышли в свет его переводы "Учебника гармонии",

"Учебника фуги", "Учебника простого и двойного контрапункта", "Элементарной

теории музыки (с дополнениями переводчика)" Э. Ф. Рихтера, "Руководства к

правильному построению модуляции" Ф. Дрезеке, "Всеобщего учебника музыки"

А. Б. Маркса. Большинство переводов Фаминцына неоднократно переиздавалось и

после его смерти.

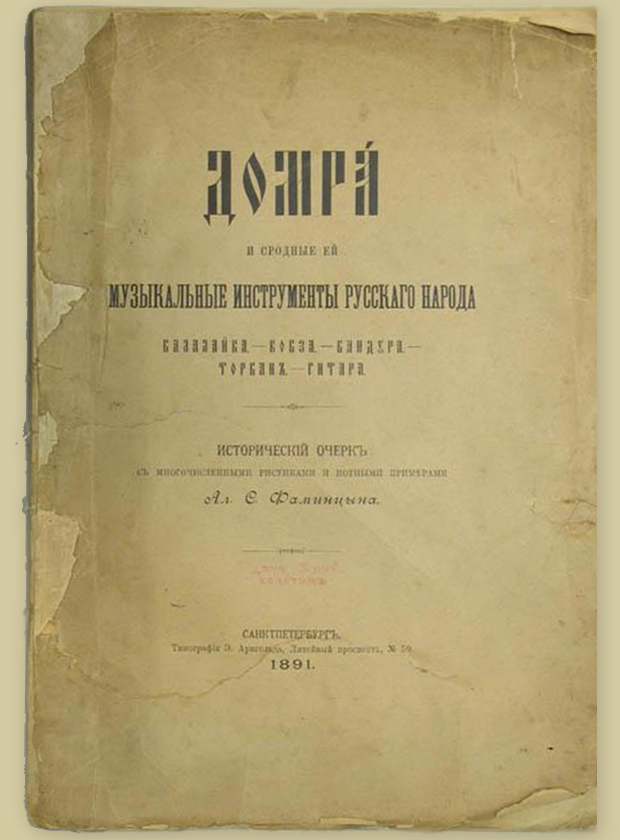

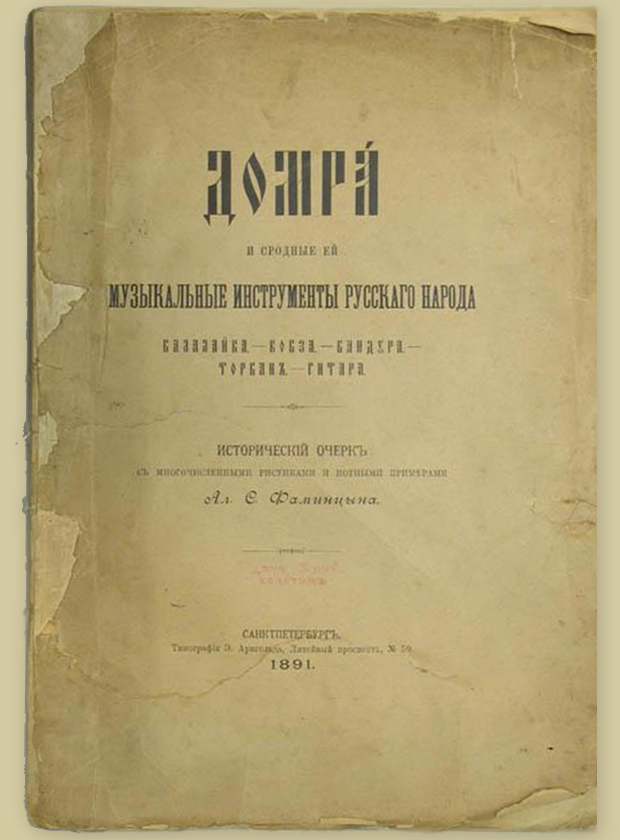

Первое издание книги А. С. Фаминцына

"Домра и сродные ей музыкальные инструменты русского народа.

Балалайка. – Кобза. – Бандура. – Торбан. – Гитара.

Исторический очерк"

СПб: Тип. Э. Арнгольда, 1891 г. В книге А.С. Фаминцына "Домра и сродные ей музыкальные инструменты русского

народа" к числу народных инструментов была причислена и гитара, которой

посвящена глава 6-я книги, состоявшая из двух разделов: 1) «Гитара в Западной

Европе» — в

ней кратко говорилось о происхождении инструмента и назывались имена

некоторых наиболее видных западных гитаристов и 2) «Гитара в России» — главное

внимание здесь уделялось семиструнной гитаре и ее представителям, начиная с

Сихры. По оценке А. Я. Ларина, труд Фаминцына представляет собой "достаточно

солидное исследование по истории струнных народных музыкальных инструментов.

Книга снабжена довольно интересной библиографией и музыкальным приложением... [В

главе о гитаре] с научной обоснованностью, исторически объективно фиксируются имена, события,

факты, касающиеся этого инструмента. <...> Оценивая в целом книгу А. С. Фаминцына, нельзя не признать, что она — первый

опыт научно обоснованной трактовки исторического развития гитары вообще, и в

России в частности" (Ларин А., Гитара в России. Обзор литературы. //

Альманах библиофила. – М., 1981. – Вып. XI. – С. 147).

В первом разделе довольно подробно рассказывается о происхождении гитары.

Приводятся иллюстрации старинных гитарообразных инструментов, анализируются

источники происхождения слова «гитара», шаг за шагом прослеживается эволюция ее

музыкального строя, упоминаются имена известных в то время гитаристов и

рассказывается о том, как инструмент стал шестиструнным. Довольно интересные

сведения даны о первом в России руководстве по игре на шестиструнной гитаре —

школе Игнатия фон Гельда. Второй раздел книги в основном связан с историей

русской семиструнной гитары. В нем высказывается предположение о появлении

гитары в России (на основе сведений, приводимых в книге Я. Штелина

«Nachrichten von der Musik in Russland», St. Petersburg, 1769). А. Фаминцын считает, что гитара в

России появилась в середине XVIII в., так как ее изображение встречается на

лубочных картинках того столетия. Одна из таких картинок была приобретена Я.

Штелиным в 1766 году. На ней представлены пирующие и между ними — игрок на

четырехструнной гитаре.

В заключении автор упоминает о прославившемся на всю Россию отечественном

гитарном мастере Иване Яковлевиче Краснощекове.

По мнению Б. Л. Вольмана "исследование Фаминцына о русских народных

инструментах для своего времени было ценным трудом, не потерявшим некоторого

значения даже в наши дни. Однако в части, относившейся к гитаре, там, где

дело касалось гитарной литературы, исполнительства и педагогики, сообщенные

Фаминцыным сведения носили весьма поверхностный характер". (Вольман Б.,

Гитара в России: очерк истории гитарного искусства). Тем не менее, после

"Истории семиструнной гитары"

М. Стаховича, впервые напечатанной в журнале

"Москвитянин" в 1854 году, работа А. Фаминцына стала следующей, где гитаре

в России было уделено достаточно большое внимание. Очерк А. С. Фаминцына в

1995 году был переиздан в сборнике его сочинений, вышедшем в

Санкт-Петербурге в серии "Славянские древности": Фаминцын А. С. Домра

и сродные ей музыкальные инструменты русского народа (Балалайка, кобза,

бандура, торбан, гитара) : Ист. очерк с многочисленными рисунками и нотными

примерами / В кн.: Фаминцын А. Скоморохи на Руси. – СПб.: Алетейя, 1995. –

С. 313-540. – (Славянские древности)

В 1869-70 гг. А.С. Фаминцын резко полемизировал с В. В. Стасовым (1824-1906),

идеологом и активный участником творческой жизни "Могучей кучки" (М. А.

Балакирев, А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, Н. А.

Римский-Корсаков), по вопросам народности, национальной характерности и

программности, а также относительно оценки творчества отдельных композиторов

(в частности, Стасов вел борьбу "за Глинку, против Вагнера", а Фаминцын,

наоборот, доказывал, что в России необходимо ставить иностранные оперы,

особенно Рихарда Вагнера, поскольку это будет способствовать появлению не

подражательного русского оперного искусства). Оскорбленный обвинениями в

свой адрес со стороны Стасова Фаминцын даже подал на него в Петербургский

окружной суд за клевету (процесс начался в апреле 1870 года: суд счел

обвинение в клевете необоснованным, однако усмотрел в статьях Стасова

наличие брани в печати и приговорил его к штрафу в 25 рублей и домашнему

аресту на 7 дней). Конфликт Фаминцына со Стасовым, по-видимому, стал одной

из причин, по которой в советский период его причислили к "реакционерам",

осмелившимся выступать против "демократа" и вдохновителя "Могучей кучки"

В. В. Стасова, а потому имя А. С. Фаминцына либо вообще не

упоминалось во многих отечественных изданиях, посвященных истории

фольклористики, либо чаще всего упоминалось в негативном смысле, а его труды

оценивались официальной советской наукой (особенно в первый период) крайне

однобоко и необъективно.

|

ФАМИНЦЫН, Александр Сергеевич, род. 24 октября (5 ноября) 1841,

Калуга, –

24 июня (6 июля) 1896, Лигово, под Петербургом, – русский музыковед и композитор. Был при жизни одним из

самых известных петербургских историков музыки и музыкальных критиков. Как

ученый-музыковед, интересовался историей народной музыки и песенного

творчества, проводил исследования по фольклору, народным инструментам.

Занимался изучением славянского язычества и его следов в народных песнях,

заговорах, заклинаниях и других обрядовых текстах. Автор книг: "Божества

древних славян" (1884), "Древняя индокитайская гамма" (1889), "Скоморохи на Руси" (СПб.,

ФАМИНЦЫН, Александр Сергеевич, род. 24 октября (5 ноября) 1841,

Калуга, –

24 июня (6 июля) 1896, Лигово, под Петербургом, – русский музыковед и композитор. Был при жизни одним из

самых известных петербургских историков музыки и музыкальных критиков. Как

ученый-музыковед, интересовался историей народной музыки и песенного

творчества, проводил исследования по фольклору, народным инструментам.

Занимался изучением славянского язычества и его следов в народных песнях,

заговорах, заклинаниях и других обрядовых текстах. Автор книг: "Божества

древних славян" (1884), "Древняя индокитайская гамма" (1889), "Скоморохи на Руси" (СПб.,