|

заплатил за нее 300 рублей, а я купил ее по смерти

последнего за 1250 рублей, боясь упустить лучшее свидетельство таланту

Русского Художника, боясь потерять бриллиант русской школы, тем паче,

что она не осталась бы в России, ибо ее торговал английский посол Сир

Багет и давал уже 1200 рублей». В комментарии к каталогу

своего Музеума он же писал: «Всякий, входящий в залу, как мы заметили,

на него (Варнека) первого обращал свое внимание. Лучшие копии с сего

портрета сняты пастельными красками княгинею Е. В. Салтыковой, а маслом

Ю. П. Шереметевой» [48]. К последнему добавим, что эта картина была еще и

литографирована П. Осокиным.

В монографии о Варнеке исследователь его творчества В. С. Турчин об этой

картине писал: «В 1812 г. им был написан «Трубадур» –

одно из лучших произведений кисти Александра Варнека. Являясь портретным

изображением В. В. Баранова, оно свидетельствует, что художнику был

знаком тип актерского портрета «с переодеванием», известного в России с

XVIII века. Модель представлена в старинной одежде (в костюме эпохи

Возрождения), на голове – берет с пером. В руках изображенного находится

гитара, а сам он облокачивается на парапет, так что под локтем его –

бумага с нотными знаками. К некоторой предопределенной условности такого

«портрета-метафоры» весьма подходит сугубо «картинный» колорит,

некоторая стилизация под живопись старых мастеров, преимущественно XVII

столетия (композиция портрета напоминает образы музыкантов в

караваджистской традиции европейского искусства)» [49]. В

1830-х гг. в Петербурге коллекция Свиньина разошлась с аукциона и с 1834

по 1884 год картина принадлежала художнику и меценату Николаю

Дмитриевичу Быкову (1812-1884). После смерти коллекционера его собрание

картин русской школы было поделено между родственниками, часть картин

была предложена ими на продажу в антикварные магазины Санкт-Петербурга,

где в ноябре 1884 года ее приобрел П. М. Третьяков. В начале 1920-х гг.

эта картина под названием «Гитарист» поступила в Киевский музей русского

искусства.

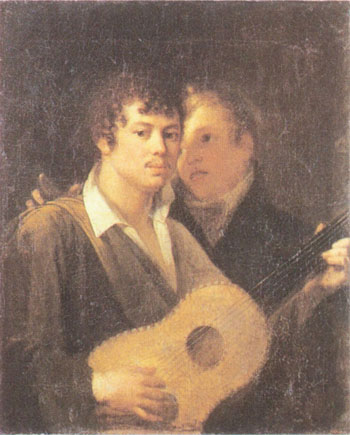

Еще одно заслуживающее внимания полотно — «Два приятеля» (1811. Холст,

масло. 87 × 71. Государственный Русский музей. С.-Петербург, Россия).

Поступила в Русский музей в 1916 от Б. К. Чекато (Петроград). Картина,

вероятнее всего, написана М. И. Теребеневым, хотя портрет не подписан и

его авторство достоверно не установлено. Долгое время считалось,

[48] Цит. по: Корнилова А. В. , Корнилова В. В. П. П. Свиньин и его Русский музеум. // Краеведческие записки. Исследования и

материалы. Вып. 7. — СПб.: Акрополь, 2000. — С. 61-108. [49] Турчин В. С. Александр Григорьевич Варнек, 1782-1843. М.: Искусство»,

1985. — С. 46. |

|

М. И. Теребенев (авторство под вопросом).

Два приятеля. 1811. Холст, масло. 87 × 71.

Государственный Русский музей. С.-Петербург.

что это работа Ивана Еремеевича Яковлева (1787-1843) [50].

Основанием служило семейное предание бывших владельцев (потомков

художника) и внешнее сходства одного из изображенных с известным

подписным и датированным «Автопортретом» И. Е. Яковлева, за который в

1811 году художник получил звание назначенного в академики. Однако

искусствовед Л. Н. Целищева, сопоставив картину «Два приятеля» с

портретом Д. Г. Левицкого, написанным И. Е. Яковлевым в 1812 (на звание

академика), усомнилась в справедливости традиционного определения. В

газете «Санкт-Петербургские ведомости» за 1811 ею были обнаружены

названия программ, которые С. С. Щукин давал ученикам портретного

класса. Согласно этой публикации, на годичной выставке «третьего

возраста» Михаил Теребенев показал

[50] Так, в каталоге Русского музея 1980 года автором

картины значится И. Е. Яковлев. Под этим же именем она представлена и в

каталоге выставки «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве»

(1999): «В русской живописи XIX века часто встречаются изображения

гитаристов. Этот музыкальный инструмент был широко распространен в

художественной среде и служил своеобразным романтическим атрибутом.

Картина Яковлева особенно интересна тем, что представляет собою

автопортрет живописца со своим дру-гом. Гитара была в России XIX века

одним из самых любимых инструментов. Расцвет городского романса

способствовал необычайно широкой ее популярности. Столичные и

провинциальные мастера с увлечением изображали и играющих на гитаре, и

сами инструменты, которые были подчас подлинными произведениями

искусства» (Игра и страсть в русском изобразительном искусстве. Каталог

выставки / Гос. Русский музей. — СПб.: Palace Editions. — 1999. — С.

144). |